ホームページを依頼する際の予算はどのように決めたら良いのでしょうか。

相場はホームページを制作するだけなのか、その後の運用や集客などマーケティングまで依頼するのかで大きく変わってきます。

その予算の決め方や考え方について、この記事で詳しく解説していきます。

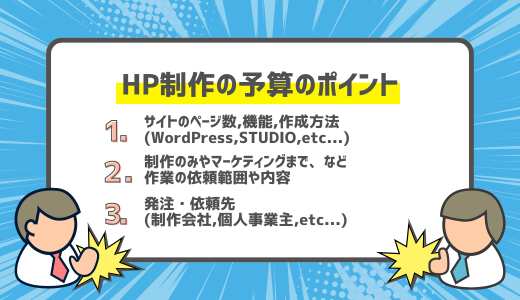

まず、前回の記事ではホームページ制作を依頼する前に整理すべきポイント3選を紹介しています。

こちらも予算設定に大きく影響する内容になりますので、ぜひご覧ください。

その上で、下記の予算についてみてみましょう。

目次

予算設定

その前に、まずはホームページの大体の相場を見てみましょう。

私の感覚では相場はあってないようなもので、依頼先や対応範囲によってかなり差があるため、

あくまで一般的な価格の制作会社で勤務していた私が見てきた感覚値での偏見的な相場になります。

基本費用の目安(制作のみを制作会社に依頼するケースを想定)

- 小規模サイト(3-8ページ):20-50万円

- 中規模サイト(8-15ページ):50-100万円

- 大規模サイト(15ページ以上):100万円以上

※大企業やポータルサイトなどページ数の多い、規模のサイトは除く

※CMSなどカスタマイズの数や内容によって大きく変動します。

※競合調査やブランディングなどの粒度によっても変動します。

小規模サイト(3-8ページ):20-50万円

上記はあくまで目安ですが、テンプレートを使用した画像やテキストを用意してできるものであれば10-20万で制作できるものや、初期費用不要のサブスク形のHP制作サービスもあります。

フリーランスでHP制作を請け負っている方で多いのはこの価格帯だと感じます。

ただ、CMSや大きなカスタマイズを行うとこの価格帯はオーバーしてしまうため、予算がこの価格帯の場合は、必要な機能に優先順位をつけて優先度の高い機能のみ依頼し、将来的に追加で依頼するのがベターです。

中規模サイト(8-15ページ):50-100万円

私が制作会社で実際に請け負ったHPの価格帯で一番多かったのはこの価格帯でした。

実際、多くの事業者は制作のみの依頼であればこの価格帯に収まる(事足りる)ことが多いかと思います。カスタマイズやデザイン、アニメーションにこだわらなければ100万円を超えることは少ないように思います。また、上記にこだわっていない場合でも競合分析などを粒度細かく行うと超えるケースもあります。

大規模サイト(15ページ以上):100万円以上

中規模以上の事業を展開されている法人や大体10-15ページを超えるサイト、などはこの100万円を超えてくると思います。

1ページ10万を超えることもあれば、300-500万円のホームページも存在する世界なので一概には言えませんが、それなりの規模になりますと企画からデザイン、開発まで行うと100万円は超えてきます。

(マーケティング会社など、競合分析からその後の集客までまるっと請け負う場合はさらに増えるケースが多いです)

顧客のターゲットは若者が多いのか、スマホユーザーが多いのか、はたまた高齢者が多くオフラインに注力すべきなのか、など業種や状況によってかけるべき予算は変わってきますので、

ぜひこちらを参考にして予算を決めてみてください。

追加コストが発生する要素

- アクセス解析

- オリジナルイラストや写真撮影

- 各種フォーム設置

- CMS導入

- 多言語対応

- 納品後の微調整(テキスト変更・画像差し替え)

- サイト保守・セキュリティ対策・アップデート(WordPressなど)

上記でも記載した通り、通常のホームページ制作を依頼した場合、上記のような依頼をすると基本的に追加で費用が発生するケースがあります。(発注時の依頼内容に盛り込まれていない場合)

競合調査などからコンテンツを作り込む場合は少ないページ数でも費用が上がりますが、うまくいけばHP経由でお問い合わせや依頼が来ることもあります。

また、お問い合わせフォームや資料請求フォーム、CMS(一言で言えば動的コンテンツを生成するシステム、ブログ機能や新着情報など)を入れるかどうかによっても大きく変わってきます。

ここは自社でカスタマイズ・更新できるようにしたい、という場合はCMSで構築するとあとはある程度自由にサイトの更新、コンテンツ追加が行えます。

あとは、英語など外国語に対応する場合はその費用も発生します。

トラブルが発生しやすいポイント

また、トラブルが多いポイントとして納品後の修正があります。

納品(サイトリリース)前の修正でも、一度合意して制作を進めた後の修正は大幅なものであれば追加で費用をいただいて対応するケースもありますが、納品後の軽微な修正(テキストの変更や画像の差し替え)は場合によっては無償で対応することもあります。

ただ、家を建てる際に設計図を書いてそこから家を建てた後、作り直すとなると数十万から数百万単位で費用が発生するように、Webも小さな変更でも少なからず工数が発生する為、事前に取り決めをしたり話し合っておくなど線引きは明確に引いておいた方が良いです。

不安な場合は、両者合意の元で依頼範囲や金額など明文化し、事前に認識の相違がないよう協議しておくべきでしょう。

発注書には基本的に法的効力はありませんが、大きな金額が動くプロジェクトは契約書を別途作成したり、見積書・発注書の備考欄に注意事項を記載するなどはしておいた方が良いかもしれません。

3. SEO対策とマーケティング

基本的なSEO対策

- キーワード戦略の立案

- メタタグの最適化

- コンテンツの適切な構造化

- スマートフォン対応

- 表示速度の最適化

キーワード戦略はユーザーが自社の商品をどういったキーワードで検索するかという部分の調査や設計を行います。もちろん、自社ECやモールを使うのかなどによって後述の施策含め対応方法は変わりますが、

headタグ内のmetaタグの設定や構造化データも適切に設定しておく必要があり、ページ内容や商品を正しくクロールさせ認識してもらう必要があります。

また、スマホ対応と表示速度の最適化は現代ではかなり重要なポイントでスマホ対応は言わずもがな若い世代は特に、親世代でもスマホで買い物をすることが当たり前になってきており、対応は必須であると言えるでしょう。toBはともかく商材によっては9割以上がスマホからの購入・申し込みなどのケースもありますので、PCとスマホの両面での使いやすさを考慮していく必要があります。

表示速度について

また、個人的には表示速度が遅いのはかなりストレスでサクサク動くサイトはストレスフリーでUX的な側面で非常に快適に感じます。

有名な話ですと3秒以上、ページの表示や読み込みに時間がかかってしまうと約半数が離脱するというデータも複数あります。通信環境の良くない場所に居る場合でも表示速度が遅くなりすぎないようなECサイトが構築できると、ユーザーもストレスなくショッピングを楽しめるでしょう。

マーケティング施策との連携

- 導線設計

- アクセス解析・CV計測

- SNSとの連携

- リスティング広告との相性

- メルマガ・LINEの活用

マーケティングについては、集客から購入までのサイト内外の導線設計、サイト内での行動分析など様々なデータを収集してそこから施策やサイトの改善に活用していきます。

そのため、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールの導入やMicrosoftのClarityというヒートマップツールは無料で使用できるため、サイト運営においてはほぼ必須と言っても過言ではないツールです。

その上で、メルマガや公式LINEでクーポンの配信やメルマガなど、ユーザーを教育していく必要があります。そうして商品への興味関心を高め、購入してもらうというストーリー設計も必要です。

もちろん、まずは知ってもらうということが重要な要素ですのでSNSの運用や予算に余裕があればGoogleやmeta広告への出稿を検討してみてましょう。

特に無料でできるSNSは令和のECサイト運営においては必ずやるべきですので、アカウントを開設して集客や認知など目的を設定して有効活用していくべきでしょう。

4. 納品後の運用体制

必要な保守・運用項目

- セキュリティ対策

- バックアップ体制

- コンテンツ更新

- サーバー/SSL証明書などの更新管理

- 各種アップデート

ホームページは作ってからがスタートになるため、個人的にはこの納品後のサポート体制というのが非常に重要になってくると考えております。

ユーザーの個人情報などを扱うサイトであれば、セキュリティ対策は必須であり、

有事に備えた定期的なサイトのデータベースやファイルのバックアップも必要になってくるでしょう。

コンテンツ更新まで依頼する場合は保守契約で実施する場合が多い(頻度が少ない場合は単発)ですが、上記の対策に加え、サーバーやSSL証明書の更新、WordPressであればバージョンアップ対応もサイトを運用する上で必要になってきますので、最低でもサイトを安全に適切に運営するためにもそうしたアップデートや最低限の保守業務は制作した会社がベストですが、そうした専門の業者に依頼するのが良いです。

保守を結ばないケースでは、突如サイトが動かなくなった、データが全て消えてしまった

という場合に復旧できなかったり、高くついたりというケースもありますので発注者側としては、初期費用に加え、ランニングコストもある程度確保しておくという意識が大事です。

※あくまで上記は保守契約の有無や制作時の取り決めによります。

まとめ

ホームページの予算は初期費用だけでなく、運用費用も含めた中長期的な視点での予算計画が重要です。また、作成しただけでは大きな効果が出ることはほとんどない為、継続的なコンテンツの更新やアップデートが必須ですのでそうした運用を見据えて適切な予算を設定しましょう。