ホームページを依頼する際、どこに何を発注したらいいか正直わからないですよね?

Googleで「ホームページ制作」、「ホームページ 地域名」などで調べて上に出てきた業者に問い合わせすることも多いかと思いますが、事前に決めておくべきポイントを決めておけばスムーズに制作に進めることができます。

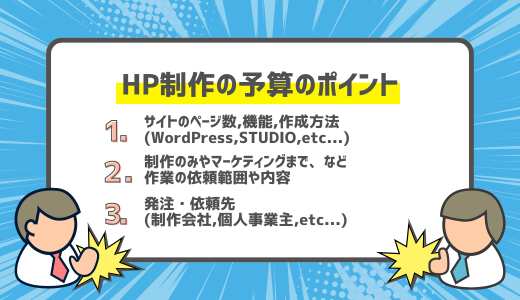

費用はどのようにして決まるかというのは、主に下記の3点によって大きく変わります。

- ページ数・機能

- 依頼範囲(制作のみ、制作・マーケティングまるっと、etc..)

- 依頼先

相場といっても、同じページ数でもマーケティングまでまるっと依頼するか制作のみ依頼するかでも、数十万〜数百万まで変わってくるケースは多いですし、依頼範囲や内容は同じでも代理店に依頼するか、直接マーケ・制作会社に依頼するかでも大きく変動します。

今回はホームページ制作を検討している事業者(発注者)側が、事前に考えておくべき事3選を解説します。

目次

ページ数、機能

1点目は「ページ数と機能」です。

ホームページにどういったページを作成したいか、どういった機能を持たせたいかというところで金額が変わってきます。

お知らせ機能やブログ機能、お問い合わせフォームなどが一般的な例で、

ページですと会社紹介、会社概要、事業内容、採用情報、お知らせページなどがあると思います。

基本的にはページ毎、機能毎の金額を算出する業者が多いので予算と照らし合わせながら必要なものを整理していっても良いでしょう。

依頼範囲

2点目は依頼範囲です。

Webサイトの制作から公開後のの流れとしては、業者からのヒアリングや業者側での競合調査などの事前準備を経て、デザイン作成に取り掛かり、コーディング・開発という流れでWebサイトが完成します。

その後、保守運用やマーケティング施策の実行で集客や問い合わせの獲得に繋げていきます。

例えば、自社内にマーケティング担当者がいる場合は制作のみの依頼したり、

デザイナーがいる場合などはコーディングや開発からマーケティングまで依頼するなど、

依頼範囲によっても大きく金額が変動します。

よくあるケースとして、制作した会社とその後の改修や追加開発を別の会社で行うケースなどがありますが、開発ルールなどが会社によって全く異なるため、不具合などのリスクが高くなったり、既存のコードや仕様を把握するのに時間がかかるため、場合によっては割高になるケースも多いです。

(WordPressの場合だと、私の周囲では断っている方が多く新規制作に比べ改修は受けてくれる方が少ない印象です)

納品後の保守運用

Webサイトをリリース後、コンテンツ更新や修正をする人員が社内にいない、WordPressやECサイトなど定期的にアップデートが必要になるサイトの保守を任せたい、などの要望もあるかと思います。

そうした場合、保守運用費として毎月費用を支払ってサイトを管理・保守してもらうケースも多くあります。費用はピンキリですが、WordPressの保守費用だけであれば数千円からというケースもあれば、コンテンツの更新やマーケティング施策の伴走のお手伝いまで行うとなると数万〜数十万となるケースもあります。

サイトは作ってからが本番ですので、保守運用を依頼するかどうかまでを検討しておきましょう。

保守を契約した方が良いケース

サーバー保守についてもサーバーによって大きく異なりますが、システムなどであれば業務に影響が出る有事の対応など社内にエンジニアを抱えている事業者様でないと難しいケースも多いと思いますので、保守契約を結ぶことも多いです。

静的な数ページ程度のサイトであれば不要なケースもありますが、特にWordPressなどは頻繁なアップデートなどがあり、バージョンが古くなるとサイトが表示されなくなったりセキュリティリスクもありますので、サイト制作を行った業者や詳しい方と保守契約を結んでおくことをおすすめします。サイトの初期費用だけでなく、最低でもサーバーやドメイン代は毎月発生しますので、リリース後も費用がかかるという認識は発注者様側も持っておくべき意識であるように思います。

依頼先

3点目は依頼先です。

主な依頼先としては以下のいずれかに依頼するケースが多いかと思います。

- 制作会社

- 代理店

- 個人事業主

制作会社

一番多いのが制作会社だと思います。

制作会社と言っても、マーケティングを中心に行っていて制作から請け負うマーケティング会社が制作をやっているパターンもあれば逆のパターンもありますし制作だけを行っている制作会社などもあり毛色は制作会社ごとに異なります。

代理店

代理店は予算のある大手企業の案件を請け負っていることが多く、制作だけでなくマーケティングまでまるっと対応可能なことが多いです。

幅広い対応ができるという点では魅力ですが、中小規模の事業者様でしっかり向き合うという意味では少し対応が物足りないということがあるかもしれません。

また、1点目の制作会社でも代理店のような立ち位置で幅広く請け負っている制作会社もありますのでそれぞれで依頼するのが手間な場合はそうした事業体の制作会社を探すのも1つかもしれません。

個人事業主

3点目は個人事業主です。

ここはピンキリでスキルや品質などの差が大きく出やすいです。

実際、上記のような制作会社や代理店で勤務していて独立した方(私は前者です)もいますが、

そうした現場を経験せず、スクールや職業訓練校の卒業してすぐに独立される方も一定数います。

もちろん、私も実際に仕事をしてスキルの高い方もいらっしゃいますが、

現場を経験していないという意味では、対応やスキル、経験が不十分なフリーランスがいるのも事実です。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、依頼する先はどこがいい、というのは一概には言えませんが、最後は人と人のつながりが円滑にビジネスを進める上では重要だと思いますので、良い業者を探してみましょう。

ホームページやECサイトの相談は以下のリンクからご相談ください。

保守契約やサイト制作でお困りの方は 公式LINE からお問い合わせください。

業者選定のポイント

依頼する業者を選定するポイントとして、個人的には下記の3点が主に挙げられるかと思います。

- 過去の制作実績

- コミュニケーション

- アフターサポート体制

1.過去の制作実績

制作実績はどういうサイトを作りたいか、という要望と依頼する制作会社の実績に近いものがあればある程度近いイメージを共有しながら進められると思います。

サイトのデザイン性やクオリティもそうですが、特定の業界に精通・特化している制作会社などもありますので、そうした制作会社がある場合は依頼するのも1つです。

実績にない=できない、ではなくホームページに載せていない・取り決めで載せられないだけで対応できるケースも多くありますので、まずは問い合わせてみるのが良いでしょう。

2.コミュニケーション

2点目はコミュニケーションです。こちらはわかりやすいと思いますが、担当者とのコミュニケーションがスムーズにできるのであれば大きな問題はないかと思います。そういった意味では、知り合いや紹介で繋がるのは良いかもしれません。

具体的な判断基準はそれぞれですが、担当者(ディレクター)の知識が豊富であるか、やり取りが早い(スムーズ)であるか、などは気にしておくべきかもしれません。

やり取りしていて、違和感がある場合は担当者の変更や業者の乗り換えを検討するのも1つです。

人同士のやり取りですので、合う合わないはどうしても出てきてしまいます。そのまま進めてしまうと、プロジェクトが大きければ大きいほど問題も大きくなりますので、ストレスのないコミュニケーションができる業者・担当者を選ぶことができればベストです。

3.アフターサポート体制

3点目はサイト公開後のアフターサポート体制です。

サイトリリース後は基本的に機能追加や改修、コンテンツの更新やWordPressなら定期的なアップデートなどを行う必要があります。また、SEO対策などを行う場合は記事やコンテンツの作成など行っていくことが多いかと思います。

もちろん、制作会社にも制作だけを行うタイプやその後のマーケティングとセットで請け負うタイプもありますのでどちらが良いというのは一概には言えませんが納品するまではレスポンスが早かったが、納品してから極端に遅くなった、異常に高い費用を請求されたなどのケースもあるなど、周りでも制作会社やマーケティング会社を切り替えるという例はよくある話です。

マーケティングについては、集客から購入までのサイト内外の導線設計、サイト内での行動分析など様々なデータを収集してそこから施策やサイトの改善に活用していきます。

そのため、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールの導入やMicrosoftのClarityというヒートマップツールは無料で使用できるため、サイト運営においてはほぼ必須と言っても過言ではないツールです。

その上で、メルマガや公式LINEでクーポンの配信やメルマガなど、ユーザーを教育していく必要があります。そうして商品への興味関心を高め、購入してもらうというストーリー設計も必要です。

もちろん、まずは知ってもらうということが重要な要素ですのでSNSの運用や予算に余裕があればGoogleやmeta広告への出稿を検討してみてましょう。

特に無料でできるSNSは令和のECサイト運営においては必ずやるべきですので、アカウントを開設して集客や認知など目的を設定して有効活用していくべきでしょう。

まとめ

ホームページは作って終わりではなく、継続的な運用と改善が必要な経営資産です。初期費用だけでなく、運用費用も含めた中長期的な視点での予算計画が重要です。また、SEO対策やマーケティング施策と合わせて対応することで、投資対効果の高いWebサイトを構築することができますので、ぜひ一度気になっている方は下記のリンクからお問い合わせください。